Dans un contexte postélectoral tendu, où chaque déclaration étrangère est scrutée comme un signal politique, l’intervention de l’ancien diplomate américain Tibor Nagy vient recadrer les interprétations autour de l’appel téléphonique entre Paul Biya et le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Une prise de position qui détonne et ravive les débats sur la légitimité électorale au Cameroun.

Quand un appel diplomatique devient un enjeu politique

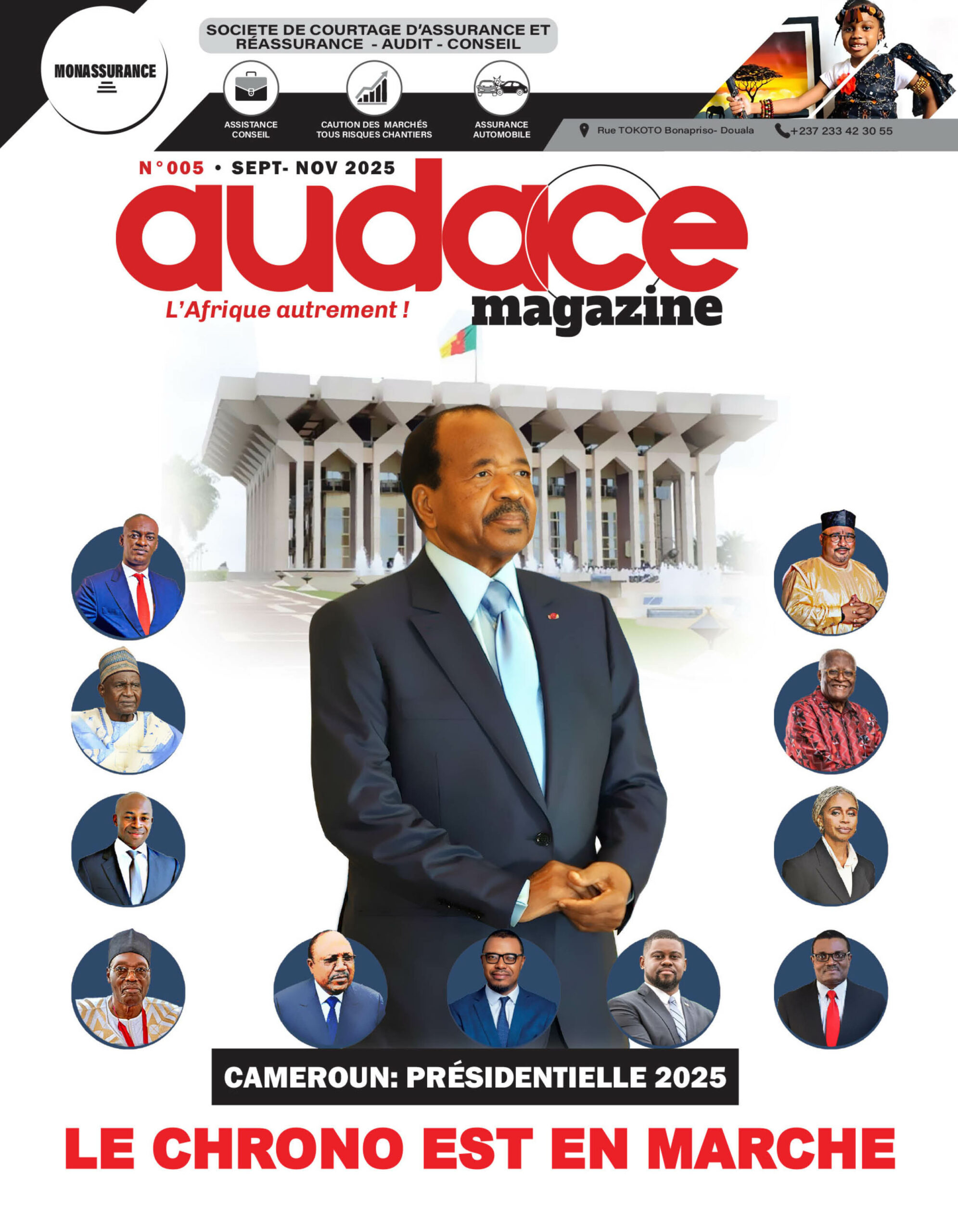

La récente conversation téléphonique entre le président camerounais Paul Biya et le secrétaire d’État américain Marco Rubio a suscité une vague de réactions, tant sur les réseaux sociaux que dans les cercles politiques.

Félicitations officielles, rappel d’un partenariat stratégique, engagement pour la coopération sécuritaire : en surface, l’échange semblait relever de la routine diplomatique.

Mais dans un pays encore marqué par les tensions du scrutin du 12 novembre 2025, chaque geste venu de l’étranger se charge d’une portée symbolique. Beaucoup y ont vu – parfois trop vite – un soutien explicite de Washington aux résultats contestés.

Tibor Nagy recadre : “Les États-Unis félicitent le chef d’État, pas l’élection”

C’est dans ce climat fragile que Tibor Nagy, ancien sous-secrétaire d’État américain aux Affaires africaines, est intervenu pour clarifier la position de Washington.

Selon lui, les États-Unis ont félicité Paul Biya pour sa prestation de serment, non pour sa victoire électorale. Une nuance subtile, mais essentielle, qui rappelle que le langage diplomatique n’est jamais anodin.

En d’autres termes :

Washington reconnaît le chef d’État en exercice, mais pas forcément la régularité du processus qui l’a porté au pouvoir.

Cette mise au point rappelle une règle fondamentale : la diplomatie internationale s’appuie sur le réalisme politique, et non sur les aspirations ou les controverses internes.

“Les États-Unis interagissent avec le monde tel qu’il est” : le réalisme selon Nagy

Pour Tibor Nagy, la réalité est simple :

Paul Biya demeure, de fait, le président du Cameroun. Point.

Les relations internationales ne se construisent pas sur des hypothèses ou des souhaits, mais sur l’ordre institutionnel en place, quel qu’il soit.

Cette déclaration sonne comme un message adressé à ceux qui espèrent un jugement tranché de Washington sur le scrutin.

La diplomatie américaine, rappelle Nagy, ne joue pas le rôle d’arbitre électoral dans les affaires internes des États.

Un parallèle troublant avec l’élection de 1992

Dans sa sortie, Tibor Nagy ravive des souvenirs lourds.

Il affirme qu’en 1992 déjà, les résultats observés dans plusieurs bureaux de vote – y compris dans une base militaire – laissaient présager une autre issue.

Pourtant, Paul Biya avait été déclaré vainqueur avec une « marge insignifiante », une situation qu’il qualifie sans détour de « farce totale ».

Plus de trente ans plus tard, selon lui, le pays rejouerait le même scénario :

- une opposition convaincue d’avoir remporté le scrutin,

- et un résultat final proclamé en faveur du président sortant.

Un parallèle qui alimente un malaise profond autour de la crédibilité des processus électoraux au Cameroun.

Une intervention qui ravive un débat brûlant

Cette prise de position intervient alors que les tensions restent vives et que les contestations ne faiblissent pas.

Elle ajoute du poids à un débat fondamental :

peut-on construire une démocratie solide si chaque cycle électoral ramène aux mêmes suspicions, aux mêmes doutes, aux mêmes blessures ?

La déclaration de Nagy, loin d’apaiser, semble au contraire réactiver les interrogations sur la confiance dans les institutions électorales et dans le système politique.

Entre message diplomatique et leçon politique

Si les propos de Marco Rubio visaient un apaisement protocolaire, ceux de Tibor Nagy ont une tout autre résonance.

Ils rappellent que la reconnaissance internationale, si souvent scrutée dans les moments de crise, ne peut remplacer la légitimité intérieure.

En définitive, le message de l’ancien diplomate est clair :

le Cameroun doit trouver en lui-même les ressorts de sa stabilité politique.

La sérénité ne viendra ni de Washington ni d’ailleurs, mais de la capacité nationale à restaurer la confiance dans les institutions et dans les règles du jeu démocratique.

https://shorturl.fm/1VJkh

https://shorturl.fm/DJEiy

https://shorturl.fm/LQWeF

https://shorturl.fm/Mve7j

https://shorturl.fm/m8hQ1

https://shorturl.fm/pf4k8

https://shorturl.fm/uZVbi

https://shorturl.fm/I9lqF

https://shorturl.fm/FRx0n

https://shorturl.fm/gfTVN

https://shorturl.fm/ZvFie

https://shorturl.fm/gZXkb

https://shorturl.fm/uzPHS

https://shorturl.fm/nYSDh

https://shorturl.fm/MSNyl

https://shorturl.fm/e8oqO

https://shorturl.fm/DC0c4

https://shorturl.fm/ooOhT

https://shorturl.fm/5WqIu

https://shorturl.fm/ROnOY

https://shorturl.fm/aVIHA

https://shorturl.fm/Yt34S

https://shorturl.fm/R39Qa

https://shorturl.fm/sNpT2

https://shorturl.fm/BLMyq

https://shorturl.fm/59K09

https://shorturl.fm/rYGCK

https://shorturl.fm/wMRvI

https://shorturl.fm/mVg7U

https://shorturl.fm/rbJjh

https://shorturl.fm/8WFH5

https://shorturl.fm/vhqKc

https://shorturl.fm/aJumU

https://shorturl.fm/Emh1Q

https://shorturl.fm/2kEPu

https://shorturl.fm/IbViC

https://shorturl.fm/4OqMO

https://shorturl.fm/MmC9X

https://shorturl.fm/kyTf2

https://shorturl.fm/Ahgir

https://shorturl.fm/1vo6s

https://shorturl.fm/BUZch

https://shorturl.fm/PHtlr

https://shorturl.fm/0SfRw

https://shorturl.fm/xHosd